ECビジネスとは?

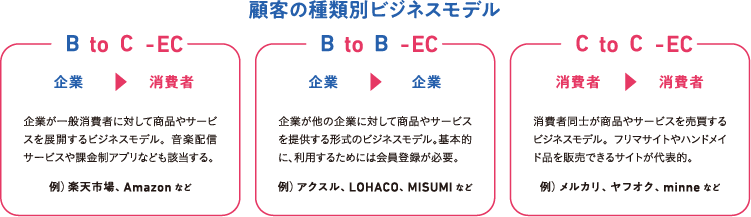

ECはElectronic Commerce(電子商取引)の略で、インターネット上で商品やサービスの売買を行うビジネスモデル全般を指します。ECビジネスを実現するためのWEBサイトやプラットフォームなどが「ECサイト」で、「ネットショップ」「ネット通販サイト」などとも呼ばれます。

ECビジネスの変遷

日本でECビジネスが本格的に広がり始めたのは、1990年代後半のこと。一般家庭にインターネットが普及し、家電量販店や大手メーカ ーが次々とネット通販に進出しました。また、1997年に楽天市場、1999年にYahoo!ショッピング、2000年にAmazonがオンライン書籍の販売を開始、翌年にモールを開設するなど、大手ECモールが次々と誕生。2000年代にはさらに多くの小売業やメーカーが参入し、2005年にはEC市場は5兆円を突破しました。この間、個人情報の保護や消費者トラブルに対応する法制度の整備も進みました。ECビジネスの黎明期、消費者は自宅で様々な商品を比較しながら買い物ができる便利さや、EC市場の拡大に伴う価格競争で商品を安く購入できることに魅力を感じ、利用が増加。また2009年には楽天やAmazonが即日発送・翌日配送のサービスを開始し、商品が迅速に届く体制も整えられました。

2010年代は、スマートフォンの普及により、時間や場所を問わず買い物ができる時代へ。ECサイトの利用は “当たり前”となり、消費者はECサイトやアプリの使いやすさを求めるようになりました。さらにSNSの利用が拡大し、企業はSNSを活用した集客が不可欠となるとともに、レビューやクチコミが購買行動に与える影響も大きくなっていきました。

そんな中、2020年の新型コロナウイルス感染拡大により生活様式が一変。外出自粛による巣ごもり需要で、新たなECサイトの利用者層が広がり、企業も業界を問わずECビジネスヘ参入する契機となりました。

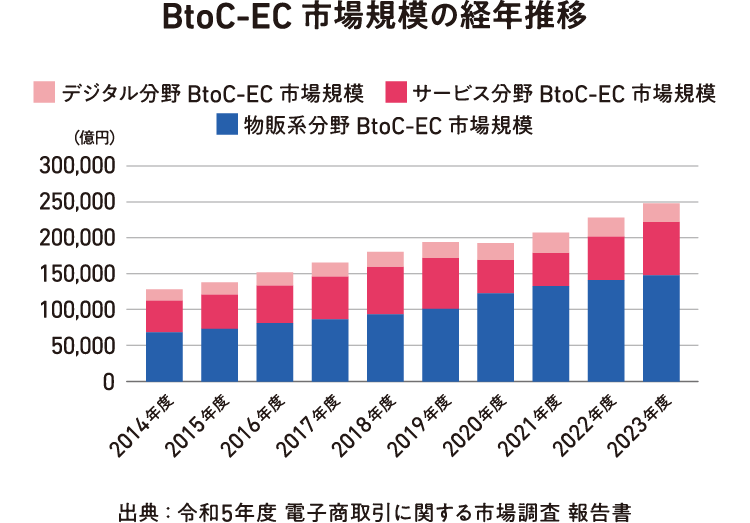

コロナ禍が収束した現在も、ECビジネスは拡大を続けており、2023年度にはBtoC-EC市場規模が24兆円を超えています。EC市場が過熱する中、消費者の購買意識は、商品の価格や機能、ECサイトの使い勝手だけでなく、「共感できるストーリーがあるか」など、商品購入を含む一連の体験を通じた”満足感”が重視されるようになっており、EC市場を勝ち抜くために、企業にはこれまで以上の差別化が求められています。

ECビジネスのメリットとデメリット

ECビジネスは消費者と企業の双方に多くのメリットがあることから急速に拡大していきました。消費者にとっては、いつでもどこでも買い物ができる手軽さや、商品比較やニッチな商品の検索が簡単なことが利点として挙げられます。一方で送料の負担や、試着や実物確認ができない点、即座に商品が手に入らない点などは、不便に感じる要素となっています。企業にとっては、実店舗が不要で運営コストが抑えられる、全国・全世界に商圏を広げられる、顧客データを取得・活用できるなどの点が魅力です。デメリットとしては、競合が多く価格競争に陥りやすいことや、対面接客ができないことによるコミュニケーションの難しさ、配送トラブルのリスクなどが挙げられます。しかし近年では、新たな仕組みの導入やテクノロジーの活用で、こうしたマイナス面の解消も図られています。

ECビジネスのトレンド&キーワード

ECビジネスの拡大と競争の激化が進む中、集客や顧客維持のためには、最新技術の活用や独自の価値の提供による差別化が不可欠となっています。ここでは、最近のECビジネスのトレンドやキーワードをご紹介します。

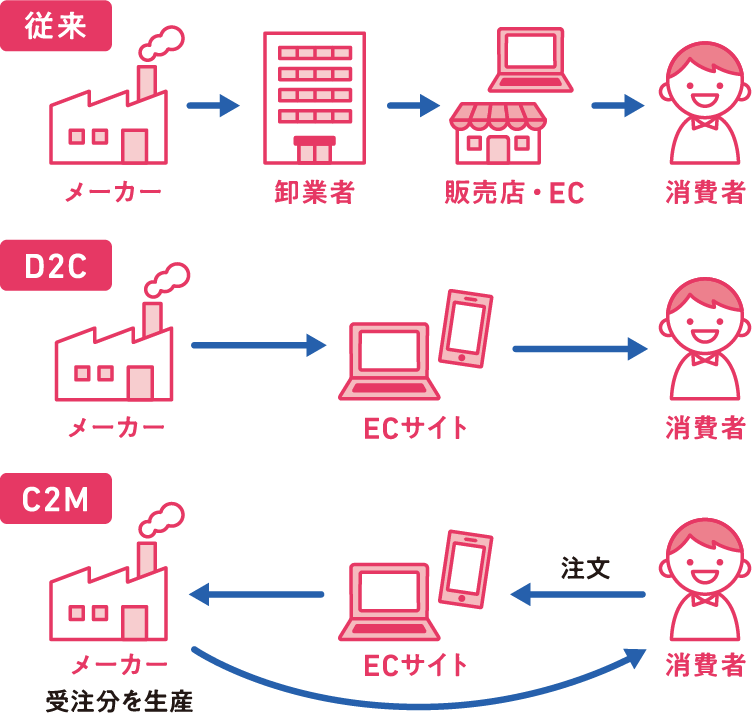

メーカーが自社ECサイトを通じて直接消費者に商品を販売するビジネスモデル。仲介業者を介さないためコストが削減でき、詳細な顧客データも得られる。ECサイトからブランドの世界観を直接消費者に伝えられ、顧客と長期的な関係を構築しやすい。

C2M [Consumer to Manufacturer]

消費者から直接注文を受けてから商品を製造する、完全受注生産型ビジネスモデル。D2Cの利点に加え、在庫リスクがないことや、サイズや色などがセミオーダーで選べるため、消費者のイメージ通りの商品が届き、満足度の向上に繋がるといった特徴がある。

オムニチャネルは、実店舗とECサイト、SNS、アプリなど様々なチャネルを連携させ、一貫した購買体験を提供する戦略。SNS活用では、ライプ配信を通じて商品を販売する「ライブコマース」がトレンドで、視聴者とコミュニケーションを取りながら商品の魅力を伝えられるため、購買意欲を高める手法として注目されている。

Al技術の発展により、レコメンデーションエンジンやチャットボットといった技術が登場。従来の「検索して探す」という購買行動が変化し、消費者の興味関心、行動履歴などに基づきパーソナライズされた商品提案やサポートが提供できるようになっている。

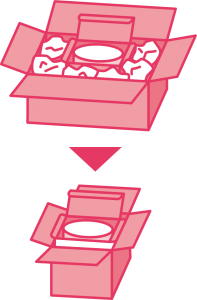

SDGs達成の意識の高まりなどにより、社会・環境・人権などに配慮した「倫理的な消費」の考え方が広まっている。フェアトレード品や地産地消品の取り扱い、原料の調達から消費までの流通経路を明確にするトレーサビリティの確保、最低限の梱包での配送などが重要視されている。

ECビジネスの台頭による各業界の変化

ECビジネスの発展は、あらゆる業界に影響を及ぼし、従来のビジネスの在り方を大きく変化させてきました。ここでは、3つの業界におけるECビジネスの現状についてご紹介します。

アパレル・ファッション業界

ECビジネス黎明期から発展を続けてきたアパレルECでは、実店舗とECを連動させたオムニチャネル戦略の進化や、バーチャル試着などの最新テクノロジーの活用が進んでいます。また、トレンドの多様化や、実店舗なしでもSNSでブランドを発信できるD2Cブランドの増加により、従来の大置生産モデルから脱却した多品種少量生産のニーズが高まっています。こうした背景の中、在庫リスクを抑える完全受注生産型のC2Mモデルも注目を集めています。

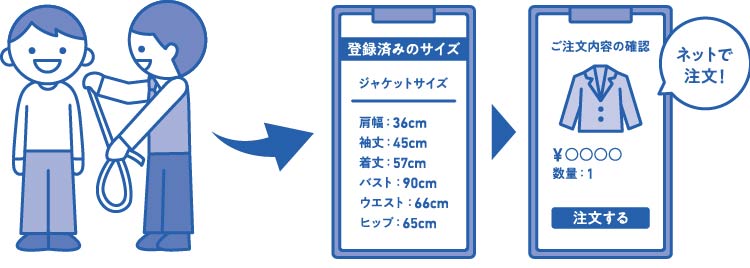

オーダーメイドのビジネスウェアを扱うD2Cブランド。店舗で採寸したデータを登録すると、ECサイトでいつでも体型に合った洋服のオーダーが可能。ユーザーインタビューや生産者のストーリー紹介などでブランドの価値観が表現されている。

家具・インテリア業界

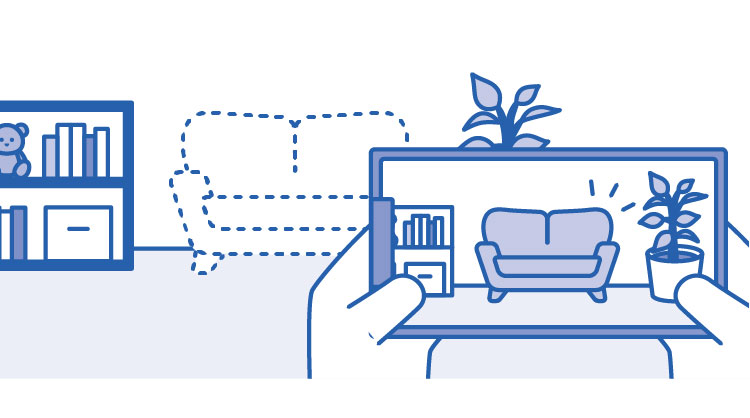

取扱商品が豊富で配送ニーズが高いことや、自宅で採寸して購入できるといった消費者側の利点、企業が売り場確保のコストを削減できるメリットなどからEC化が進行。ECサイトやSNSでのブランドイメージの発信や、サイズ・材質など細かな商品情報の掲載、ARを活用した試し置きなどで、実物を見られない、触れられないといった課題の解消が図られています。

オンライン専門でスタートしたインテリアプランド。デザイン・機能・価格のバランスが優れた品揃えに加え、AR機能や360゜バーチャルショールーム、多彩なコーディネート提案、クチコミの導入など、ECならではの体験価値を提供している。

飲食業界

品質管理や配送の難しさから食品分野のEC化は遅れていましたが、コロナ禍を機に消費者のハードルが下がり、利用が拡大。地方の生産者でも全国に販売できることや、ニッチな需要に対応できること、生産者の想いを細かく伝えられることなどがECの強みです。ネットスーパー、食品サブスク、飲食店の宅配など多様なビジネスモデルが生まれています。

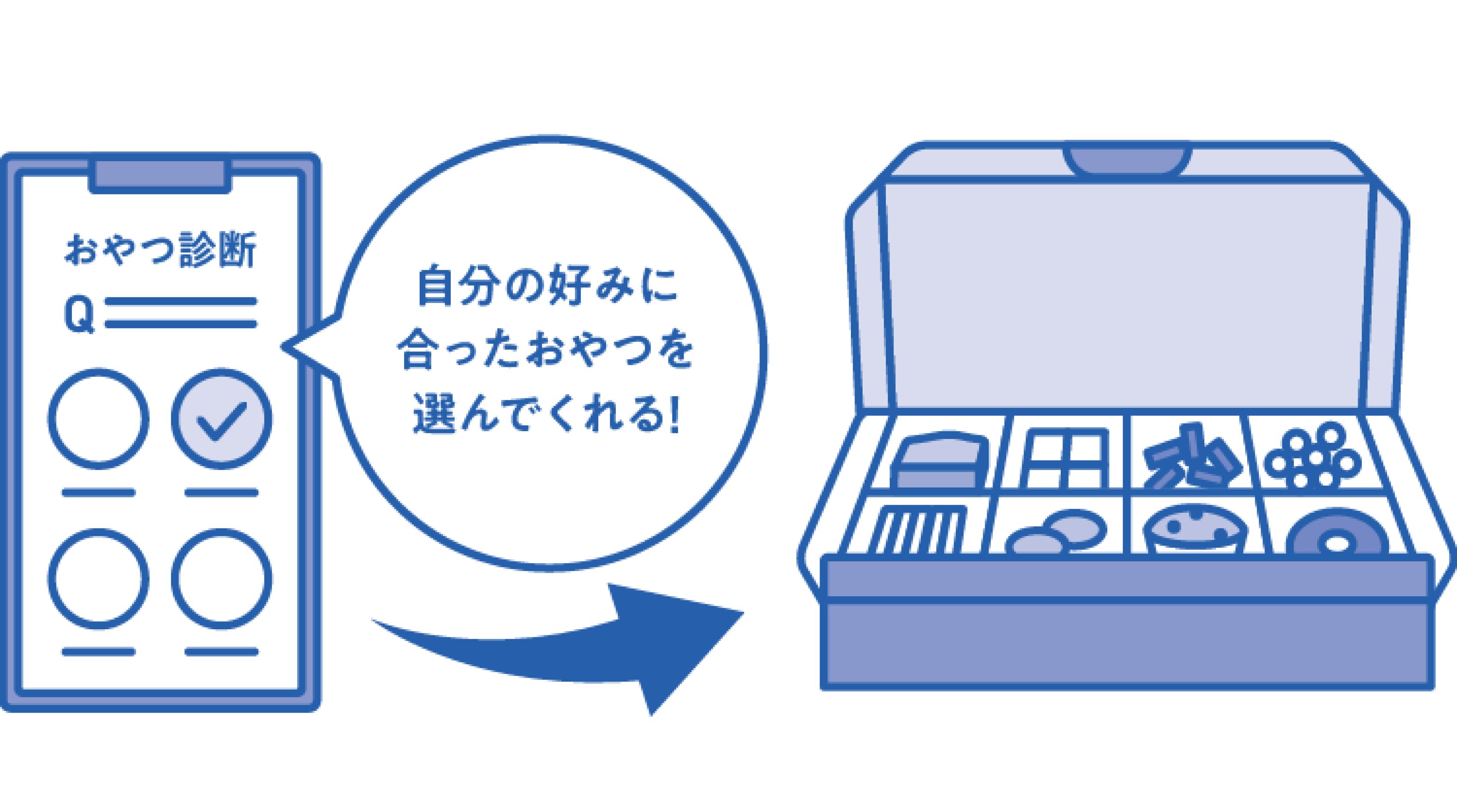

毎月変わる100種以上の素材にこだわったおやつから8種が 「おやつの定期便」として届くサプスクサービス。初回は「おやつ診断」でパーソナライズされたおやつが届き、食べたおやつを評価するとAIが嗜好を学習、次回以降の配送内容に反映される。

ECビジネスの発展による印刷業界の変化と対応

ECビジネスの発展は印刷業界にも 多大な変革をもたらし、新たなビジネルモデルが登場しています。

また、あらゆる業界でEC化が進む中で、印刷業界を取り巻く状況も大きく変化し、ニーズに合わせた対応が進められています。

印刷業界のEC化とEC市場の広がりへの対応

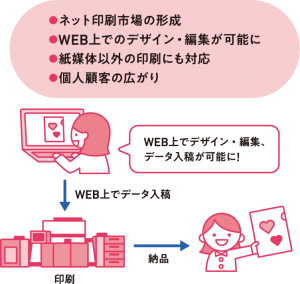

ECビジネスの広がりとともに、印刷業界でも1990年代後半からネット印刷(印刷通販サイト)が登場し、2000年代には本格的にEC市場が形成されました。従来は印刷を依頼する際、印刷会社と対面で打ち合わせを重ねる必要が ありましたが、ネット印刷では注文やデータ入稿の手間が減り、業務プロセスが簡素化。短納期・低価格・24時間対応という利便性からもネット印刷が急速に晋及しました。また、当初は簡素な注文フォームの提供のみでしたが、現在はデザインツール、カスタマイズオプション、リアルタイムのプレビューなど、さまざまな機能が備えられ、WEB上でデザインから発注まで完結できる 「Web to Print」も 一般化。さらに紙以外の布やプラスチック、金属など、多様な素材への対応も進みました。企業だけでなく個人のユーザーも増加したことで、少量印刷に対応する仕組みも構築されていきました。

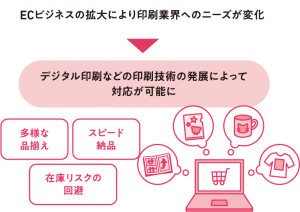

また、あらゆる業界でECビジネスが進んだことも印刷業界に変化をもたらしました。競争が激化するEC市場では、商品やプランドの差別化のため、高品質な印刷物へのニーズが増加。D2Cビジネスの台頭やパーソナライズ商品の普及により、大量生産の在庫リスクを抑えた多品種・小ロット生産への需要も高まりました。さらに、配送スピードの短期化に伴い、印刷にもスピード感が求められています。印刷業界では、デジタル印刷をはじめとした印刷技術の進化や、ITシステムの導入などによる生産体制の効率化によって、こうしたニーズヘの対応が図られています。

EC市場でも存在感を発揮する大洞印刷の技術とサービス

大洞印刷でも、ECビジネスの拡大に合わせたサービスの展開や製造体制の確立を進めてきました。例えば、デジタル印刷とオフセット印刷を用途に応じて使い分けることで、短納期で高いクオリティの印刷を実現するとともに、多品種・小ロットの依頼にもコストを抑えて対応することが可能となっています。

ネット印刷においては、2005年にクリアファイル印刷通販の「ボラネット」をオープンして以来、WEB上でのデザイン編集機能の追加や商品ラインナップの拡充など、サービスの刷新を続けています。さらに、圧着ハガキ・DM専門の「ボラネットDM」や同人グッズ対応の「ドージンファクトリー」といった専門性の高いプランドも展開し、ネット印刷業界でも確かな存在感を示しています。